France, novembre 2017

Que reste-t-il aujourd’hui du passé colonial en France ?

Regarder le passé colonial pour comprendre le présent et penser un avenir postcolonial.

Mots clefs : Elaboration de l’histoire pour la paix | Connaissance de l’histoire de l’autre | Représentations mentales et paix | Mémoire collective et paix | Dialogue social pour construire la paix

Pourquoi parler du fait colonial aujourd’hui ? Lors du premier cycle de rencontres-débats « Pour comprendre » la référence au mot « colonial » revenait régulièrement, sans jamais être approfondie lors des débats sur les discriminations, l’islamophobie, les ghettos, les crispations autour de la liberté d’expression et de la laïcité. Les participants à ce premier cycle faisaient référence à la ségrégation urbaine, la concentration des personnes « racisées » dans certains quartiers de la ville ; à la « plaie » ouverte de la guerre d’Algérie ; aux interventions militaires menées dans le cadre de la lutte contre les terrorisme et au nom de la démocratie ; aux difficultés de se faire entendre dans les associations et les réunions publiques ; au discours sur « l’intégration » et à la conception étroite de la nationalité française, comme tant de réalités auxquelles ils se confrontent aujourd’hui.

C’est à la suite de ce constat que nous avons décidé de consacrer un deuxième cycle spécifiquement à cette question « Que reste-t-il aujourd’hui du passé colonial en France ? » et en particulier dans le quartier de la Villeneuve.

Pour explorer le lien entre ces références et le passé colonial de la France, nous avons commencé par une première rencontre exploratoire le 7 juillet 2017 à la Maison des habitants. Une dizaine de personnes a répondu à la question « Que reste-t-il du passé colonial ? ». Un document reprenant les principales réponses de chacun a été rédigé dans le Cahier n°1 de l’Université Populaire.

Nous publions dans ce cahier N°2 une réflexion à partir des contributions des diverses personnes au débat. Les noms ont été modifiés. Nous souhaitons voir comment cette question devrait être abordée collectivement dans le quartier. Qu’attendons-nous de l’ouverture d’un débat sur ces questions et quel contenu doit être au centre ?

Le passé colonial au présent

« Les jeunes aujourd’hui dans les quartiers, ne sont pas préoccupés par la guerre d’Algérie ou le passé. Leurs préoccupations sont dans le présent, le travail, la formation etc ». Il ressort de notre débat qu’il ne s’agit pas uniquement de comprendre le passé mais aussi la manière dont ce passé est imbriqué dans le présent. Qu’est-ce que cela veut dire pour construire l’avenir ?

1. Apprendre l’histoire, se former aux points de vue historiques alternatifs, le rapport entre passé et présent. Se pose alors la question de comment aborder le passé ?

2. Travailler sur l’imaginaire colonial et le lien avec le racisme aujourd’hui. Lutter contre le sentiment d’infériorité et donc contre l’infériorisation. Pour faire ceci faut-il sortir des catégories binaires (blanc– noir, colonisé-colonisateur) ?

3. L’héritage colonial se traduit aussi par des effets matériels, ce qui impose donc de travailler sur l’accès et la distribution des ressources.

1. Aborder le passé

La référence à l’histoire évoque chez certains, l’image d’un trait en pointillé. Les espaces blanches entre ces traits demandent à être à remplies. « Je crois que cela peut faire du bien à beaucoup de gens dans le quartier. Tout d’abord pour se réconcilier avec une histoire, en savoir davantage, parce qu’il y a des choses qu’on ne sait pas… C’est important que chacun fasse cet effort vers l’histoire. ».

| « On n’a pas reconnu certains faits historiques. On n’a pas reconnu la torture et ça passe de père en fils. Et il y a des fils dans les quartiers populaires maintenant qui sont en échecs vis-à-vis de l’intégration républicaine et qui disent - pardon pour l’expression - « nique la France ! ». Mais pourquoi ? C’est pas toute la France, ce n’est pas tout le peuple. C’est cette France coloniale justement, qui a gardé des séquelles de ses préjugés, de son racisme ancestrale.» |

Déconstruire le discours colonial

Le cycle de rencontres-débat devrait servir à défier l’idée, répandue pendant la période coloniale, qu’il y a un seul centre monde à même de produire le savoir. Ce centre serait soit le vieux continent, soit la France et ceux qui ne sont pas issus de ces espaces pourraient courir le risque de voir leur pensée être qualifiée de ne pas sérieuse ou d’irrationnelle. La colonisation a alors beaucoup contribué à ce que certains ont appelé une « dictature de la pensée » qui a eu comme effet un manque d’écoute des peuples colonisés ainsi qu’une absence de reconnaissance de leurs savoirs. L’exemple de la découverte au Nigéria en 1910 de sculptures africaines comparables dans leur précision avec la sculpture italienne de la Renaissance est probant. Ces dernières étaient considérées comme tellement « non-africaines » que les premiers archéologues cherchaient l’origine de ces sculptures en dehors de l’Afrique. Cette négation des cultures africaines a encore son impact aujourd’hui.

Pour faire fleurir les branches…

« Pour pouvoir fleurir ses branches, il faut nourrir ses racines. Ce qui veut dire que quand on ne connaît pas sa propre histoire, on ne sait plus très bien qui l’on est et cela a une influence négative sur la vie des gens ici. Beaucoup d’enfants dans ce quartier sont acculturés dans leur propre culture et ne savent plus qui ils sont. Ils ne sont pas Français parce que nous les rejetons. Et ils ne sont plus tout à fait Maghrébins, ou Turcs etc. parce qu’ils vivent dans une société française qui leur impose les comportements qu’on nous a appris dans notre enfance ».

Martine met le doigt sur le malaise qui existe pour des enfants nés en France. Tandis qu’ils ont la nationalité française, ils continuent à être renvoyés vers leur culture ou pays d’origine (« issu de », « d’origine arabe », etc). Paradoxalement, en ne traitant pas les enfants nés en France comme des citoyens à part entière, la société française ne donne pas non plus la possibilité de bien connaître leur culture d’origine car l’histoire précoloniale a été occultée pendant la période coloniale, et la société française contemporaine demande aux immigrés et à leurs enfants de se conformer aux prescriptions de la culture dominante (assimilation). Ils sont alors piégés entre une assignation culturelle, un impératif d’intégration et un refus d’être considéré comme citoyen à part entière.

| « Moi, ce qui me frappe le plus dans la colonisation - en Afrique Centrale en tout cas, et notamment au grand Congo avec un K, qui était un très grand empire avec une vraie civilisation - c’est ce que les colonisations ont détruit. Il s’agit des cultures ancestrales. Cette acculturation a été très importante, puisqu’ils ne connaissent plus leur propre histoire. En Afrique Centrale, on n’apprend pas du tout l’histoire du Kongo avec un K, qui englobait une partie du Gabon, une grande partie du Zaïre, le Congo français, l’Angola. » |

Cette proposition de mieux connaître sa culture d’origine pour pouvoir la revendiquer est pourtant problématique parce qu’elle sous-entend que la fierté doit forcément passer par une supposée culture d’origine et que, pour trouver une place en France, il faut passer par une connexion avec ses racines « lointaines ». Elle sous-entend que la culture n’est qu’une question de naissance et non pas le fruit de la rencontre, du brassage et du choix.

Désaccord sur les méthodes

Ce sentiment d’une histoire partielle, partisane ou occultée est très partagé lors du débat. Pourtant, une tension s’exprime dans le groupe autour de la question de l’histoire que nous voulons apprendre, celle des grands faits historiques ou celle du vécu ? Ce qui intéresse Youssef dans ce travail, c’est « d’aller au-delà de l’histoire, d’aller chercher le vécu des uns et des autres pendant cette période-là », tandis que Élisabeth, pied-noir et partie en France au moment de l’indépendance d’Algérie, est intéressée par l’histoire des grandes figures « comme par exemple Camus, qui a fait la guerre d’Algérie mais dont je n’avais qu’un écho caricatural ».

Une deuxième tension s’exprime sur la manière dont on souhaite aborder ces trous dans l’histoire. De façon schématique, il y a d’un côté ceux qui souhaitent une approche élitiste de la culture avec l’espoir qu’elle va élever les gens, et de l’autre côté il y a ceux qui sont militants de l’éducation populaire et pour qui la culture n’est pas quelque chose qu’on apporte aux personnes mais ce qui appartient à chacun. La visée de l’éducation populaire est justement l’expression des classes populaires, comme l’affirme Jean : « Ça me fait hurler quand j’entends « on amène la culture au quartier ! », On n’a pas de culture dans les quartiers ? Ce n’est pas amener de la culture mais permettre aux personnes de faire de la culture, donner les moyens de s’exprimer, ce qui permet de s’élever soi-même. »

Entre ces positions tranchées il y a une différence fondamentale dans la façon de penser l’autre et en l’occurrence un habitant de quartier : en termes de manques (de capital social, économiques etc.) ou en termes de potentiel mais dont l’expression est bloquée par des dynamiques de pouvoir.

Ce débat touche à la question de la culture en France et de ses politiques culturelles. Certains voudraient rompre avec l’idée qu’il y a une seule culture dans laquelle il faut à tout prix que chacun s’assimile. Il faudrait alors intégrer l’idée du sociologue portoricain Ramon Grosfoguel qui propose qu’il n’y a pas une vérité mais plusieurs. La question est de savoir comment les faire dialoguer.

UN besoin de connaissance

Malgré ce désaccord sur le fond de la mission d’une université populaire il y a un besoin de connaissances, notamment sur ce qu’on entend par colonisation, sur ce qu’il s’est passé pendant et en amont de la Guerre d’Algérie et il y a besoin de partager des histoires, de mettre en commun les vécus de chacun. Nous devons d’un côté répondre aux craintes consistant à penser que l’ouverture du débat renforcera les tensions et les distinctions entre « nous » et « eux », en nous éloignant de cet objectif de pouvoir dire « nous ». Mais nous devons de l’autre côté avoir le courage d’écouter les expériences subjectives, les antagonismes et les douleurs.

2. Aller vers un avenir post-colonial

Une proposition forte pendant le débat fut de dire que ce cycle doit être un petit pas vers un avenir postcolonial. « Il s’est passé des choses, et on doit comprendre ce qui s’est passé. Mais à mon sens, ce n’est pas qu’un travail d’historien, de revenir en arrière et de comprendre ce qui s’est passé. C’est plutôt de comprendre comment il continue de nous habiter, plus ou moins consciemment, beaucoup inconsciemment. J’ai croisé dans un livre une expression, qui plutôt que de parler de passé colonial, propose de parler d’avenir postcolonial. Cette expression me parle beaucoup, parce qu’en même temps qu’elle nous dit de regarder le passé, elle nous dit aussi ce qu’on partage. Elle nous projette ensemble. »

Quels TERMES pour déconstruire les catégories coloniales ?

Pour Bénédicte, construire ce futur passe par une déconstruction de « cette escroquerie intellectuelle sur l’universel comme occidental, blanc et masculin (idée introduite à l’époque des Lumières). Pour envisager cet avenir colonial, quels termes faut-il employer pour pouvoir nommer nos observations d’inégalités ? Désigner les hommes et femmes en termes de blanc, arabe, noir, comme certains en ont l’habitude dans le quartier, ne serait-ce pas retomber dans la binarité à laquelle on s’oppose ? Bénédicte propose que « ce projet vise à réfléchir comment dépasser la lecture binaire de l’humain, en termes de blancs et noirs pour réinventer des mots nouveaux » qui ne relèvent pas de la colonisation. Cette lecture binaire est encore intégrée chez de nombreuses personnes dont « le schéma mental est porté par l’esprit du colonisé. Ils se comparent encore à un modèle d’humain parfait, fantasmé et qui sert encore de référentiel. Par exemple dans l’expression « les blancs pensent comme ça, je m’en bas les couilles », « les blancs » restent le standard auquel se référer. ». L’objectif d’un tel projet est de permettre aux racisés de réaliser qu’ils n’ont personne à rattraper mais qu’ils ont à produire leur propre intelligence pour participer à faire société.

| Les notions de « blancs » et « noirs » relèvent de l’héritage colonial : le racisme de couleur est une invention coloniale. Pourtant, il est important de souligner que le phénomène de la racialisation n’a pas été limité historiquement aux personnes issues des anciennes colonies mais qu’il a aussi été appliqué aux Européens. Au début du XXème siècle par exemple, les Bretons n’étaient pas considérés comme blancs et aux États-Unis dans les années 50, les Suédois étaient considérés comme des gens de « couleur ». |

À la proposition de déconstruire ces catégories, Youssef rétorque qu’il faut justement reprendre les termes tels qu’ils sont utilisés dans le quartier. Pour lui ce n’est pas un problème de parler des blancs, des arabes etc. « En tant qu’éducateur, j’ai été confronté aux questions de racisme, de discriminations etc. Dans le quartier, entre eux, ils se connaissent et ils discutent de ça. C’est démystifié. Moi je n’ai pas peur de dire «il est blanc, il est noir, etc. » car ça donne la possibilité de travailler. C’est à ces occasions qu’on peut aborder cette tension entre ces personnes qui se considèrent comme « de souches » et d’autres qui ne se considèrent pas ainsi et c’est là qu’on peut s’engouffrer pour travailler et lutter contre ce côté stigmatisant qui assigne à une place ». La proposition de dépasser les catégories contient alors un risque de nier la persistance de l’imaginaire colonial. Employer les notions qui ont été inventées durant la colonisation est à la fois pertinent, parce qu’on reprend un langage de personnes habitant les quartiers populaires qui les utilisent, et puis parce qu’on reprend des notions utilisées dans le discours de Milan pour pouvoir créer des frontières entre les populations.

Déconstruire le sentiment d’infériorité

La pensée coloniale a aussi instauré une hiérarchie d’infériorité et de supériorité qui, actuellement, ne s’exprime plus uniquement sur la base des catégories raciales mais également sur un présumé degré de développement. Le sentiment d’infériorité, résultat de la colonisation qui est perpétué en permanence, reste à déconstruire. Cependant, il ne faut pas limiter ce travail uniquement à la déconstruction d’un imaginaire colonial. Jasmine se demande alors « dans quelle mesure l’accès au travail et donc aux ressources et à l’égalité n’est pas au centre des relectures de l’histoire coloniale, et ne doit pas être au centre de nos interrogations. »

3. La colonialité aujourd’hui

Le fait colonial ne réside pas uniquement dans la représentation de « l’autre » mais se traduit aussi par des injustices bien matérielles, à la fois à l’intérieur de la France et dans les relations qu’elle entretient avec d’autres pays. Le sociologue péruvien Anibal Quijano voit une continuité dans les rapports de pouvoirs entre un centre économique, le cœur du système capitaliste, et ses périphéries, bien au-delà de la période coloniale. Ces rapports de « colonialité du pouvoir » se trouvent au sein des États et au niveau international.

Relations INTERNATIONALES

Foued pointe le fait que nous n’avons pas uniquement affaire aux impacts d’une colonisation dans le passé dont on sent encore les conséquences aujourd’hui mais que « le fait colonial est encore très présent à travers des phénomènes de néocolonialisme économique et militaire (Syrie, Iraq, Afghanistan) ; avec la colonisation de la Palestine par Israël ; la Françafrique etc.. ».

Fractures en France

Jean se demande « pourquoi à un moment donné, les immigrés européens (Italiens, Espagnols et Portugais) se sont intégrés, alors que pour les populations qui viennent des pays ex-colonisés, il y a un blocage ? ». Est-ce que ce qui est appelé une « crise identitaire » découle-t-elle du chômage et de la crise économique qui se sont installés autour des années 80 ? Martine se demande si les immigrés d’origine européenne « se sont intégrés plus facilement à la société française de part leurs racines, beaucoup plus anciennes dans notre histoire, notre culture latine, romaine et chrétienne» ?

Deux facteurs peuvent expliquer la différence d’intégration des immigrés européens et ceux issus des anciennes colonies en France. D’abord le rapport colonial et ensuite le fait que les deux immigrations ont lieu dans un contexte économique différent (en période de crise ou non) mais « on se trompe si on explique les différences par la religion ou par la culture ». Cette différentiation culturelle relève justement du discours colonial.

| « Le discours colonial légitimait à l’époque la non-scolarité des femmes par le fait que dans l’Islam, on ne scolarise pas les femmes. Mais, que ce soit au Maroc ou en Algérie, il n’y a eu aucune école créée par le pouvoir colonial pour scolariser les filles. Et d’ailleurs, il n’y a eu aucune école créée pour scolariser les enfants des quartiers populaires ou des zones rurales. Il a fallu attendre l’indépendance pour que ces États créent des écoles et que la scolarisation se mette en place. Donc contrairement aux idées reçues, la colonisation n’a pas favorisé la scolarisation, à part pour certaines élites qui étaient en grande partie alliées à des colons, ou des notables. » |

Poser le problème en termes d’intégration nous semble faire fausse route. Il sera peut-être plus intéressant de parler des tensions en cours dans la société française. Elles se jouent pas tant dans les quartiers mais là où le quartier se frotte au reste de la ville. Qu’est-ce qui se passe quand l’habitant (racisé) veut sortir du quartier ? Comment affronter les regards qui lui disent qu’il n’est pas à sa place ? Qu’est-ce qui empêche son installation ailleurs dans la ville ? Son entrée sur le marché de travail, dans les emplois stables, où leurs diplômes sont valorisés ? Qu’est-ce qui empêche sa réussite scolaire ?

Confrontations

Le fait d’être « traités en tant qu’ex-colonisés ou descendants de la colonisation » si on vient des milieux plus précaires, concentrés dans les quartiers populaires comme la Villeneuve évoque des contre-réactions et des résistances. Youssef dit avoir rencontré régulièrement des personnes qui disaient « Pourquoi doit-on aller dans des espaces qui ne nous recrutent pas, et ne recrutent pas nos enfants ? On les boycotte. » Puis il affirme que la population issue de l’immigration est tout de même de plus en plus visible et il s’en réjouit mais cela n’est pas sans problème. « Aujourd’hui, les rapports entre populations sont des rapports concurrentiels. On se bat pour les mêmes postes, les mêmes logements etc. Je me dis qu’il faut bien qu’à un moment des populations s’affirment, se rendent visibles.» Farida se demande pourquoi « nous n’investissons pas ces espaces ? Pourquoi nous ne prenons pas des responsabilités associatives ? Ne faut-il pas accepter le débat, accepter le conflit, et refuser l’assignation ? Qu’on ait le cran d’y aller ! » Par son expérience, elle sait que ce n’est pas toujours facile. Youssef voit pourtant des signes que les choses sont en train de changer : « À l’époque, en 80, la population issue de l’immigration n’existait pas ! Aujourd’hui, les populations « issues de », enfin les jeunes de 3ème génération comme on les appelle, ils sont partout. (..) Quand je suis arrivé, y avait une mosquée dans la rue Très Cloitre. Maintenant il y a des lieux de culte partout. Donc ce qui n’était pas visible avant est devenu très visible aujourd’hui, ce qui fait que les rapports sociaux ne sont plus les mêmes. (..) Aujourd’hui il y a une population issue de l’immigration pauvre, qui vient du Sud, les ex-colonisés. Et on voit dans les quartiers que ceux qui étaient minoritaires sont devenus majoritaires. »

Conclusion

Nous devons avoir le courage d’écouter les expériences subjectives, les antagonismes et les douleurs. Ne pas le faire serait une atteinte à la confiance des habitants des quartiers à qui l’université populaire s’adresse. Notre conviction est donc qu’il faut regarder ce passé colonial pour comprendre le présent et penser un avenir postcolonial. D’ailleurs, l’argument selon lequel nous vivons un présent colonial est fort convaincant si on observe les guerres au Moyen-Orient et le phénomène encore actuelle de la Françafrique. Le contexte des attentats en France ces dernières années a rendu ce projet d’autant plus urgent. En effet, ces violences réveillent d’anciennes peurs et notamment une « peur viscérale des Musulmans », des discours et des réflexes coloniaux qui renforcent les exclusions basées sur des catégories racisées et la mise en place des nouvelles missions civilisatrices.

Notes

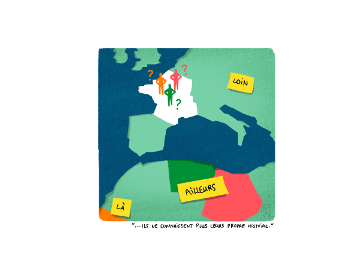

Image intitulée « Faire un choix ». Voir le site web de l’auteur : www.gwenaelmanach.com